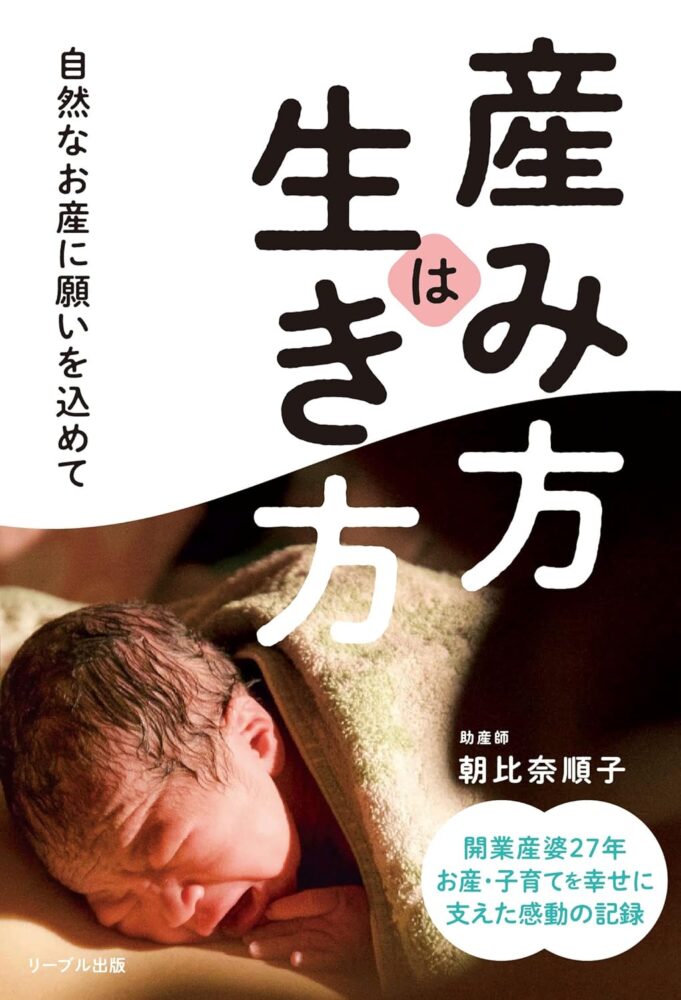

「産み方は生き方」をなぜ書いたか

私は82歳、産婆(開業助産師)です。

私は昭和41年(1966年)助産師の免許を頂き、病院助産師として働き始めました。

戦前、産婆は自宅出産を主体的に行っておりました。当時の産科医は、産婆のお産が異常になった時にサポートをしていたのです。

しかし戦後、GHQは医師に正常なお産を行えるようにさせ、開業する医師が増えました。GHQの指導により産婆学校は閉鎖され、1948年に保健婦助産婦看護婦法が制定され、「産婆」は「助産婦」に、そして2002年には「助産師」へと名称が変更されました。

私は戦後の助産師学校で1年間勉強しました。今思えば、産婆が行っていた主体的なお産ではなく、医師の指示のもとで動く「産科看護婦」のような養成だったと感じます。

当時の病院のお産は高度経済成長の影響で非常に数が多く、まるで大量生産のベルトコンベアー、人間工場のようでした。

お産は本来、自然で生理的なものなのに、医師主体のお産は医療的であり、陣痛が弱ければすぐに薬剤(陣痛促進剤)を使います。

しかしそれを使うと、陣痛は激痛となります。赤ちゃんの頭がなかなか降りてこないと、お腹の上に馬乗りになって圧迫したり、鉗子や吸引器で無理やり赤ちゃんを引っ張ったりするのです。

私はまだ若く、「お産はどうあるべきか」を判断できませんでした。

そのような病院出産を経験した母親たちは「もう二度とお産は嫌だ」と言い、赤ちゃんを抱いて帰って行きました。

私は当時、病院のお産しか知りませんでした。

病院勤務助産師を2年、その後は大学病院での麻酔分娩、いわゆる無痛分娩を4年半担当しました。

そうした経験を通じて、私の心の中では「本当に女性にとって幸せなお産とは何か?」という問いが芽生えていました。

お産は女性にとって一生に数回の大イベントです。

それを「幸せ」と感じられたら、その後の人生も幸せになります。

逆に「不幸」と感じたなら、その後の人生にまで影響するのです。

その後、韓国に1年間遊学し、東京の国立公衆衛生院で助産師教員の基礎を学ぶ機会を得ました。

短い期間でしたが、狭かった私の視野が大いに広がりました。

助産師教員として7年間勤め、35歳で結婚。38歳で退職し、40歳で自らの子を畳の上で自然出産しました。

その時、私は「目から鱗が落ちる」ような衝撃を受けました。これが「幸せなお産」だという真理を得たのです。

私の人生は「叩けよ、さらば開かれん」という言葉の通りです。

幸せなお産を多くの人に伝えたいという想いから、開業助産師になりました。

つまり、戦前の産婆のような自宅出産・助産院出産を行うようになったのです。

この本を書くきっかけ

私のところに一人の女性が「自宅出産したい」と訪ねてきました。私がちょうど50歳の時でした。

私は助産師学校で自宅出産を学んでいなかったので、彼女に「1週間考えさせてください」とお願いしました。

1週間後、彼女が再訪した際、私は「やっぱり私には自信がありません」と伝えました。

すると彼女は「では夫に取り上げてもらいます」と言うのです。

私はびっくりして「あなたのご主人より、私の方がお産は上手だと思います。そのくらいの覚悟があるのでしたら、私がお産をしましょう」と、自宅出産を引き受けることにしました。

そしてそのお産は、まるで犬が赤ちゃんを産むかのように簡単で、超安産でした。

それを皮切りに、自宅出産の希望者が少しずつ増えていきました。

私は経験した自宅出産や助産院出産のことをブログに書き始めました。

ある日、私の助産院で出産したFさんが「先生の本を書きたい」と申し出てくれました。

私は「できればブログを参考に、自然出産についてまとめてはどうか」と答えました。

私も以前から本を書きたいと思っていましたが、出産が忙しくて書けずにいたのです。

しかしFさんの熱意で出版へと進みました。

自費出版には費用がかかりますが、私の助産院で出産した方々からカンパをいただき、本が完成しました。

その後、協力いただいた方々に完成した本を贈りました。

Fさんをはじめ、たくさんの方々の支えによってこの本は出来上がったのです。

出版直前の脳卒中

実は2020年2月15日深夜、自宅出産の現場に行った際、赤ちゃんが超安産で生まれた直後に、私の左手首が回らなくなり、ゴム手袋もはめられなくなりました。

最初は大したことではないと思いましたが、「もしかして2回目の脳卒中では?」と考え、ご主人に救急車を依頼しました。

10分足らずで搬送され、近くの医療センターへ。

ちょうど出版を考えていた時期でしたが、私は言語障害も認知障害もなく、急性期の病院で1ヶ月、回復期病院で5ヶ月入院して、杖をついて退院しました。

その後、リーブル出版の坂本社長とZoomで数回の会議を重ね、少しずつ本が完成していくのが楽しみでした。

この本が完成したのは、編集をしてくれたFさんの力のおかげです。私は心から感謝しています。

この本が、多くの女性にとって「幸せなお産」へのバイブルとなることを願っています。

お産は「病気」ではなく「生理」です。

あなたも、必ず幸せなお産ができます。

調身・調息・調心――それが大切です。

お産は、日々の積み重ねの訓練なのです。

この本から何かの「真理」を得たなら、それがあなたの人生の土台になるかもしれません。

皆様のご多幸をお祈り申し上げます。